Les patois en Suisse romande : histoire et géographie

Il faut bien comprendre que non seulement les patois ne sont pas du français déformé, mais que le français n’est qu’un patois qui a réussi.

Henriette Walter,

Le français dans tous les sens, Paris, Laffont, 1988.

Une histoire ancienne: des langues venues du latin

Pendant très longtemps, on ne parlait pas français en Suisse romande. Dans les villes comme dans les campagnes, c’étaient d’autres langues qui régnaient : des patois, transmis de génération en génération, et encore bien vivants jusque dans les années 1950. Dès le Ier siècle avant notre ère, les Romains s’installent dans l’actuelle Suisse romande, alors peuplée de Celtes. Le latin populaire introduit par les soldats, les colons et les commerçants se transforme lentement, influencé par les langues locales et les particularités de chaque région. C’est ainsi que naissent les langues dites romanes : l’italien, l’espagnol, le français… et les patois de Suisse romande.

À retenir !

Les patois ne sont pas des déformations du français, mais des langues romanes à part entière. Elles sont issues, tout comme le français, de l’évolution du latin parlé dans les régions alpines après la conquête romaine.

Contrairement à une idée reçue, ces patois ne sont pas des formes fautives ou déformées du français, mais bien des langues à part entière, avec leur propre grammaire, leur vocabulaire, et une histoire longue de près de deux mille ans.

Le mot patois est-il péjoratif ?

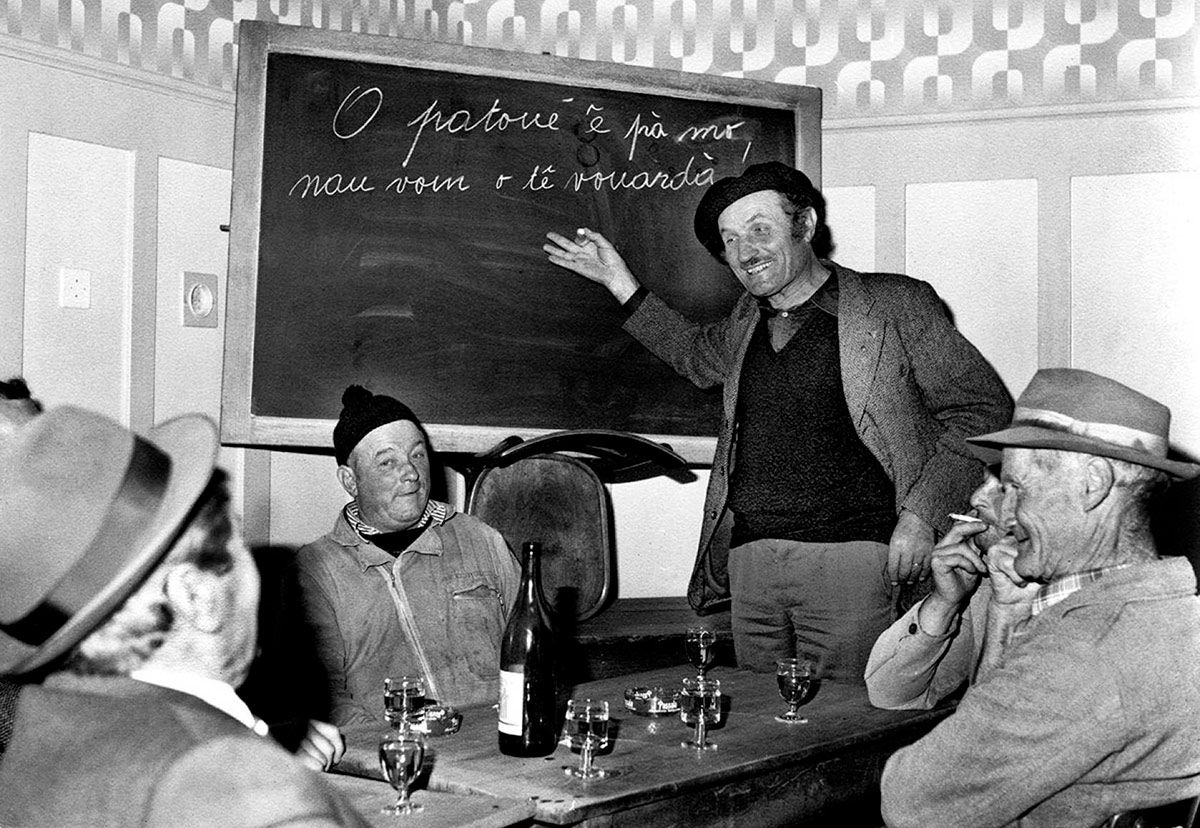

Le mot patois a longtemps été utilisé de manière péjorative. Il évoquait une langue « grossière », rurale, sans grammaire, parlée par des gens « sans instruction ». À l’école, on interdisait souvent de le parler. Même dans les familles, certains parents empêchaient leurs enfants d’apprendre « le patois », par peur qu’ils ne soient défavorisés en français. Pourtant, ces langues ont une histoire riche, une structure complexe, et une culture bien vivante. Aujourd’hui, beaucoup de locuteurs et locutrices revendiquent fièrement le mot patois pour désigner leur langue. C’est un terme affectif, enraciné dans la mémoire collective.

En Suisse romande, deux grandes familles de patois se sont développées :

- La famille des dialectes d’oïl, parlés dans le canton du Jura et les parties francophones du canton de Berne, proches des parlers de Franche-Comté.

- La famille des dialectes francoprovençaux, parlés dans les cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Valais et Neuchâtel. Cette souche linguistique est aussi présente en Savoie, dans le Dauphiné, autour de Lyon ; ainsi que dans la Vallée d’Aoste en Italie.

Une langue exclusivement orale ?

Pendant longtemps, ces langues étaient exclusivement orales. Le latin restait la langue de l’administration et de l’Église, puis le français a commencé à s’imposer dans les documents écrits, surtout à partir du XVIe siècle. Malgré cela, les patois restaient très vivants dans les villages, dans les familles, dans les fêtes et dans le quotidien.

Entre le XVIIe et le XIXe siècle

La situation évolue lentement entre le XVIIe et le XIXe siècle. Dans les régions protestantes comme Genève, Neuchâtel ou Vaud, la Réforme joue un rôle important en introduisant le français dans la liturgie, l’école et les institutions. Dans les régions catholiques (Valais, Fribourg, Jura), le patois résiste plus longtemps, soutenu par l’Église et l’organisation sociale rurale.

Attention : L’introduction du français et la disparition du patois sont deux phénomènes distincts, séparés de plusieurs siècles. L’usage du français progresse dans l’écrit bien avant que le patois ne recule dans l’oral.

La véritable différence entre cantons réformés et cantons catholiques ne réside toutefois pas dans la langue d’enseignement (on n’enseignait pas en latin dans les écoles catholiques), mais dans le développement plus ou moins rapide du système scolaire.

XIXe siècle

Enfin, le tournant décisif arrive au XIXe siècle, avec plusieurs facteurs :

- La scolarisation obligatoire impose le français comme langue d’enseignement.

- L’urbanisation favorise l’adoption d’un parler commun entre régions.

- Les médias de masse (journaux, puis au XXe siècle radio et télévision) diffusent un français standardisé.

- Par ailleurs, l’essor d’une société moderne et centralisée valorise le français comme langue de promotion sociale.

Dès lors, le patois est perçu comme la langue du passé, du monde rural, voire comme un frein à la réussite sociale. Il cesse d’être transmis aux enfants, disparaît des villes, puis peu à peu aussi des campagnes.

Attention

Contrairement à la France, les deux Guerres mondiales n’ont pas joué un rôle majeur dans la disparition des patois en Suisse romande. L’unité linguistique s’est construite plus par l’école, les médias et les transformations sociales que par des politiques nationales coercitives.

Mathieu Avanzi, Professeur ordinaire, centre de dialectologie et d’étude du français régional (UNINE), directeur scientifique du Glossaire des patois de la Suisse romande.